Michelangelo Buonarroti, il divino ribelle

Un artista sommo, che eccelse in scultura,

pittura, architettura ed anche poesia

Michelangelo Buonarroti fu un artista composito: si dedicò alla scultura, alla pittura, all’architettura e persino alla poesia.

Secondo di quattro fratelli, nacque a Caprese, sulla strada fra Arezzo e Firenze, il 6 marzo 1475; suo padre era Lodovico di Lionardo Buonarroti Simoni, podestà della cittadina, mentre sua madre si chiamava Francesca di Neri di Miniato del Sera, e morirà sei anni dopo la nascita del piccolo. La famiglia era di antica stirpe fiorentina di parte guelfa e in passato aveva goduto di incarichi importanti e di una discreta agiatezza, ormai declinata; è invece una leggenda da sfatare la presunta discendenza nobiliare dai Canossa.

Attratto dal disegno, a 13 anni Michelangelo divenne apprendista da Domenico Ghirlandaio, allora l’artista più popolare di Firenze. Tutto osservava e in tutto vedeva un oggetto d’arte: narra il suo amico Condivi che «andatosene in pescheria, considerava di che forma e colore fossero l’ale dei pesci, di che colore gli occhi e ogni altra parte, rappresentandole nel suo quadro». Ma, dopo appena un anno, abbandonò i pennelli per afferrare scalpelli e martelli. E si dedicò alla scultura, vivendo a palazzo Medici alla Corte di Lorenzo il Magnifico, mangiando regolarmente alla stessa tavola con il Poliziano, Pico, il Ficino e il Pulci e udendo i discorsi più illuminati sulla politica, sulla letteratura, sulla filosofia e sull’arte.

Malgrado questi promettenti inizi, Michelangelo non ebbe una vita serena: possedeva uno spirito tormentato, rabbioso, insoddisfatto, ma di grandissima statura intellettuale e morale, e rappresentò il nuovo tipo di artista indipendente che non vuole legarsi a nessuna Corte e a nessun Signore, consapevole del proprio genio. Il suo aspetto, quasi deforme, rifletteva in pieno il suo carattere: di media statura, aveva scheletro sottile, testa grossa, fronte alta, occhi sporgenti dall’orbita, piccoli e dallo sguardo tagliente, tempie sporgenti oltre le orecchie, volto tetro e chiuso, naso spezzato a causa di un pugno sferratogli durante l’adolescenza da Pietro Torrigiano, barba e capelli brizzolati fin da giovane, spalle larghe; un’energia, una forza selvaggia e divoratrice gli torturò il corpo e nello stesso tempo lo sostenne, una forza di volontà dirigeva quell’energia verso un solo scopo, l’arte, facendogli dimenticare ogni altra cosa. Portava vestiti vecchi, coi quali spesso dormiva, si puliva facendosi massaggiare anziché lavarsi, mangiava quel che gli capitava tra mano e talora pranzava con una crosta di pane, a Bologna occupava (coi suoi tre operai) una stanza sola e dormivano nello stesso letto. Era ricco ma, come gli avari, viveva in miseria per paura della miseria.

Non fondò una scuola, ma fu il maestro di alcuni bravi artisti ed esercitò larga influenza. Prediligeva la compagnia dei poveri e degli ignoranti, e dedicava la maggior parte dei suoi guadagni al mantenimento dei parenti privi di risorse. Amava la solitudine, dove poteva seguire il corso dei suoi pensieri, non si sposò perché sua moglie era l’arte e suoi figlioli le opere che avrebbe lasciato; preferiva gli uomini, sia per la compagnia che per l’arte, anche se nulla prova che fosse omosessuale. Concedeva poco del suo tempo agli amici: aveva un brutto carattere e la lingua tagliente, criticava sgarbatamente (diede anche del pazzo al Perugino e al bellissimo figlio del pittore Francia disse che suo padre faceva forme migliori di notte che di giorno!), si offendeva subito e sospettava di tutti. Fu l’artista più cupo e triste della storia, una sensibilità da neurotico gli cagionò quotidiana infelicità: a volte l’angoscia lo portava sull’orlo della follia, e quando fu vecchio il terrore dell’Inferno lo ossessionava talmente da pensare che la sua arte fosse per lui peccato, e faceva la dote alle fanciulle povere per propiziarsi l’Onnipotente irato. Aveva periodi di inattività apparente, e poi subito lo riprendeva la febbre della creazione e ignorava qualsiasi altra cosa. «Se Dio mi assiste» diceva «produrrò le cose più belle che l’Italia abbia mai visto». E mantenne la promessa!

Jacopino del Conte, Ritratto di Michelangelo, circa 1535

Michelangelo Buonarroti fu, prima di tutto, uno scultore, e di geniale talento: quando nei primi anni del Cinquecento espose a Roma la Pietà, una scultura rappresentante la Madonna con Cristo morto sulle ginocchia commissionatagli dal Cardinale Jean de Villiers (ambasciatore francese alla Corte Papale), tutti coloro che s’intendevano d’arte furono d’accordo nel giudicarla un capolavoro. Il volto della Vergine, è stato fatto notare, è quello d’una giovane donna, che pare d’età inferiore a quella del Figlio (ma, spiegò Michelangelo, le donne caste, il cui corpo non viene alterato da un pur minimo lascivo desiderio, si mantengono fresche più delle altre, e in più ella era la madre del Salvatore): non si può non ammirare, non amare quel volto dolce, non scomposto dalla sofferenza, calmo nel suo dolore e nel suo amore, il volto di una madre privata del figlio, rassegnata alla volontà di Dio e consolata dal fatto di poter tenere fra le braccia qualche istante quel caro corpo, qui ripulito dalle ferite, libero dagli insulti ricevuti, adagiato in grembo alla donna che lo generò, e bello persino nella morte. A parere di chi scrive, il volto della Vergine nella Pietà del Vaticano è il più bel ritratto femminile dell’arte universale, mai eguagliato né superato. Tutta l’essenza della vita, la sua tragedia e la sua redenzione, sono in questo semplice gruppo: il flusso di nascite con il quale la donna continua la stirpe, la certezza della morte come castigo per ogni nascita, e l’amore che eleva la nostra mortalità con la bontà e sfida tutte le morti con nuove nascite. Dieci anni prima, Lorenzo il Magnifico aveva previsto che il piccolo Michelangelo sarebbe diventato un grande artista: ora Michelangelo, a poco più di vent’anni, era già considerato nientemeno che il più grande scultore dell’epoca.

Michelangelo Buonarroti, Pietà, 1497-1499, Basilica di San Pietro (Città del Vaticano); fotografia di Simone Valtorta, 2005

Michelangelo Buonarroti, Pietà, il volto di Maria, 1497-1499, Basilica di San Pietro (Città del Vaticano)

I Cardinali e i Principi poterono valersi della sua opera per abbellire di statue chiese e palazzi. La prima ordinazione non tardò ad arrivare: il Cardinale Piccolomini gli diede l’incarico di scolpire 15 statue di Santi per il Duomo di Siena.

Mentre attendeva a questa opera, Michelangelo scolpì un altro capolavoro: il David. La stupenda scultura, che rappresenta Davide giovinetto nell’atto di affrontare il gigante Golia, venne collocata – su richiesta di Michelangelo stesso – davanti al Palazzo Vecchio della Signoria di Firenze. Non fu un’impresa agevole: per spostarla dalla bottega vicino al Duomo fino al Palazzo, ci vollero 40 uomini e quattro giorni, si dovette alzare una porta e abbattere il muro soprastante per farla passare, e si dovettero impiegare ancora 20 giorni per innalzarla nel luogo stabilito. Nel 1873 il David fu trasportato all’Accademia delle Belle Arti ove occupa tuttora un posto d’onore, come personaggio più popolare di Firenze, ammirato ogni giorno da sciami di turisti e da giovani artisti intenti a riprodurne le forme. Molti lo considerano l’oggetto più bello creato dall’umanità: la corporatura magnifica, non ancora gonfia nella muscolatura, il tessuto levigato della carne, i lineamenti duri eppure delicati, le narici frementi per l’eccitazione, l’espressione aggrondata e risoluta, appena velata di diffidenza, tutto questo rende il David la statua più famosa del mondo al pari della Statua della Libertà nel porto di New York.

Michelangelo Buonarroti, David, 1501-1504, Galleria dell'Accademia, Firenze (Italia)

Ecco come un contemporaneo ci descrive Michelangelo nell’atto di «tirar fuori» dal marmo una delle sue potenti figure: «Io posso dire di aver visto Michelangelo, a sessant’anni, buttar giù più scaglie di un durissimo marmo in un quarto d’ora, che tre giovani scalpellini in un’ora. Una cosa incredibile a chi non l’ha vista! Egli si avventava sul marmo con tale impeto e furia, da farmi credere che tutta l’opera dovesse andare in pezzi. Con un sol colpo staccava scaglie grosse tre o quattro dita, e così vicino al segno stabilito, che se avesse fatto saltar via un tantin più di marmo, correva rischio di rovinar tutto».

Michelangelo affermava infatti che la figura è già dentro nel blocco di marmo, si tratta solo di tirarla fuori, di liberarla, togliendo il soprappiù, la materia inutile che la circonda: «Non ha l’ottimo artista alcun concetto / ch’un marmo solo in sé non circonscriva / col suo superchio, e solo a quello arriva / la man che ubbidisce all’intelletto». Sembra un paradosso, eppure osserviamo il «prigione» Atlante, un’opera incompiuta: pare proprio che la forma umana sia imprigionata nella roccia, e attenda solo di essere liberata in tutte le sue parti; siamo portati a illuderci che dentro al blocco informe ci sia già un volto, una fisionomia, e diveniamo curiosi di conoscere questo volto, dimenticandoci che esso, in realtà, non esiste. Anche nella drammatica Pietà «Rondanini» – l’ultima opera di Michelangelo – le figure di Maria e del Figlio sono strettamente unite, quasi a formare un unico corpo; ancora pochi giorni prima della morte si vide l’artista, quasi novantenne, vibrare colpi di scalpello a questa scultura che, benché rimasta incompiuta, è tra le sue opere più espressive.

Michelangelo Buonarroti, Schiavo detto Atlante, 1525-1530 circa, Galleria dell'Accademia, Firenze (Italia)

Michelangelo aveva iniziato la scultura dell’Atlante per collocarla, con numerose altre, sul mausoleo di Papa Giulio II. Il Pontefice seguiva con molto interesse le opere dei grandi artisti: alla sua Corte, oltre a Michelangelo, lavoravano il Bramante, Raffaello, il Sangallo ed altri valenti artisti; per merito di Giulio II, Roma era divenuta uno dei maggiori centri artistici d’Europa. La tomba monumentale per Giulio II fu un po’ la gioia e il tormento di tutta la vita di Michelangelo: doveva essere il suo capolavoro, e non riuscì mai a realizzarlo. Era stato il Papa stesso a commissionargliela e l’artista, allora trentenne, aveva accettato con entusiasmo l’invito. Progettò un’opera grandiosa, in cui fossero «condensate» tutte le perfezioni possibili ed espressi tutti i concetti più elevati: l’infinito, l’eterno, la ragione, la coscienza. Il sepolcro voluto da Giulio II doveva essere lungo nove metri e largo sei, comprendere più di 50 statue, lavori in bronzo e ornamenti architettonici: un’impresa grandiosa e complicata, dunque, che avrebbe richiesto molte tonnellate di marmo, molte migliaia di ducati e molti anni di vita dello scultore; ma Michelangelo si sentiva attratto soprattutto da questo genere di imprese, e tormentandosi, e arrovellandosi per risolverle trascorse infelicemente tutta la sua vita.

Fatto approvare il progetto dal Papa, Michelangelo partì per Carrara, per scegliere personalmente i marmi migliori. Pignolo com’era, impiegò in questo lavoro ben otto mesi: passava le giornate in sella, fin dal primo mattino, dando ordini ai tagliapietra ed agli stradini, e la sera, nella sua capanna, al lume della lucerna, studiava i progetti, calcolava i prezzi e faceva il programma della giornata seguente. Quando tornò a Roma, Giulio II (un grand’uomo, ma un brutto carattere anche lui!) era mutato d’umore: aveva deciso di rimandare l’esecuzione dell’opera. Non fu che il primo di tanti rinvii. Le vicende politiche, la morte del Papa nel 1513, le esitazioni dei successori, i molti impegni dell’artista rimandarono di anno in anno, di decennio in decennio l’esecuzione dell’opera. Tuttavia alcune delle statue previste vennero compiute: alcuni Prigioni e soprattutto uno dei capolavori michelangioleschi, il Mosè, al quale l’artista diede la fisionomia di Papa Giulio II e che è oggi conservato a San Pietro in Vincoli.

La figura, che pure siede composta, esprime lo sdegno del profeta davanti ai peccati del suo popolo. Il piede sinistro, spostato all’indietro, pare che stia per dare l’energia che farà balzare in piedi questa maestosa persona. La torsione del corpo, il gesto del braccio destro, l’inclinazione del capo, assecondano tale movimento ancora trattenuto. Come tutto ciò che è uscito dalla mente e dalle mani di Michelangelo, questa figura è un «concentrato» di potenza, di energia, di grandezza.

Michelangelo Buonarroti, Mosè, 1513-1516, Basilica di San Pietro in Vincoli, Roma (Italia)

Nel 1529, Michelangelo si recò a Firenze per attendere a una nuova opera: il sepolcro per la famiglia Medici. La minaccia dell’Imperatore Carlo V – che marciava alla volta della città con un esercito di 40.000 uomini – lo costrinse ad interrompere improvvisamente il lavoro: nel momento del pericolo, i Fiorentini lo nominarono «governatore delle fortificazioni» con il compito di fortificare la città. Anche in questo lavoro di ingegneria militare Michelangelo diede prova di grandi capacità, tanto che le fortificazioni fatte innalzare da lui intorno al poggio di San Miniato si mostreranno un ottimo baluardo contro i cannoni di Carlo V (la città cadrà per il tradimento del comandante supremo Malatesta Baglioni, ma le sarà evitato l’umiliante saccheggio da parte dei Lanzichenecchi).

Lo stesso carattere troviamo anche nelle figure che animano i suoi dipinti. Perché Michelangelo fu anche pittore, un valentissimo pittore, suo malgrado. Considerava la pittura un’arte inferiore alla scultura, e accettò sempre malvolentieri le «ordinazioni» di pitture... salvo, poi, a buttarcisi dentro anima e corpo, a rimetterci la tranquillità, a tormentarsi, a rovinarsi la salute e la vista, per realizzare le pitture più grandiose e complesse che si siano mai viste.

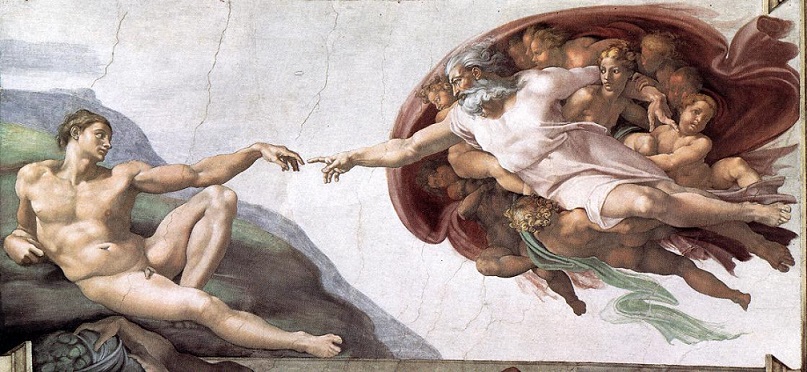

Così, quel monumentale capolavoro che non poté realizzare col mausoleo di Giulio II, lo realizzò dipingendo il soffitto e la parete della Cappella Sistina in Vaticano: il Papa dispose che Michelangelo prima dipingesse la volta della Sistina e poi si dedicasse al monumento funebre.

Dopo alcuni anni, sulla volta della Cappella Sistina apparvero degli episodi del Primo Testamento; lo stesso Raffaello riconobbe la superiorità dell’arte michelangiolesca rispetto alla propria.

Michelangelo Buonarroti, Creazione di Adamo, 1510, Palazzi Vaticani, Cappella Sistina (Città del Vaticano)

Dopo il soggiorno fiorentino più sopra ricordato, Michelangelo tornò a Roma nel 1534 per riprendere il lavoro al sepolcro di Giulio II, ma il nuovo Papa Paolo III lo invitò a dipingere il Giudizio Universale sulla parete di fondo della Cappella Sistina. Michelangelo accettò e in pochi anni portò a termine un altro stupendo capolavoro.

Michelangelo dipingeva con lo stesso occhio e con la stessa mano con cui scolpiva: prima di tutto limitava quasi a zero il paesaggio, la natura, gli oggetti, perché il protagonista dei suoi affreschi era solo uno – la figura umana. I personaggi che popolano la volta sono più di 300; quelli che sulla parete rappresentano il Giudizio Universale sono talmente tanti, che forse nessuno si è preso la briga di contarli. Ognuno di essi è un capolavoro di tecnica e di espressione!

Vedendo questi grandi affreschi riprodotti per intero in una illustrazione, essi ci appaiono come una massa confusa di scene e di figure; osservandoli nel loro insieme restiamo ammirati, più che altro, per la loro vastità, ma non possiamo avere una visione chiara di tutti i particolari. Sono proprio questi, però, che bisogna vedere: bisogna osservare ad una ad una queste scene, queste figure più atletiche e vigorose che belle, piene di vita e di sentimento.

Bisogna fare la conoscenza con queste decine di Profeti, ma anche di Sibille e di oracoli pagani che si credeva predicessero la venuta di Cristo, di immagini che sembrano semplicemente decorative ma che invece hanno molto da dirci. Impariamo a distinguerle una dall’altra e allora ci accorgeremo che ognuna di esse ci dice una cosa diversa: la vitalità, la meditazione, il movimento, il sonno, la fatica, la beatitudine, il terrore, l’oppressione, la fuga, la danza, la vecchiaia, la tensione, la malizia, il peccato, la saggezza, l’innocenza, la maestà.

Nel Giudizio Universale Michelangelo dipinse il corpo umano in cento atteggiamenti e aspetti, nelle contrazioni e nella smorfia dell’agonia, nella resurrezione dalla morte, dapprima insonnolito e poi tutto eccitato, negli angeli dai corpi massicci e muscolosi e dalle vesti rigonfie, in atto di suonare il fatale appello, nel Cristo che ancora mostra le sue ferite ed è tuttavia abbastanza forte, con le sue spalle gigantesche e le braccia erculee, da scaraventare nell’Inferno coloro che si erano creduti superiori ai comandamenti divini. Il maestro del cerimoniale di Paolo III, Biagio da Cesena, si lamentò dicendo che una simile esaltazione delle forme umane si addiceva meglio ad ornare un negozio di vini, che non la cappella dei Papi: e Michelangelo si vendicò dipingendo Biagio fra i dannati. Tra i beati, San Bartolomeo tiene in una mano il coltello con cui è stato scorticato e nell’altra la pelle, nel viso della quale si è voluto vedere un autoritratto di Michelangelo. Il Vasari definì il Giudizio Universale il più stupendo di tutti i dipinti. Rovinato dall’arte sartoriale di Daniele da Volterra (incaricato di coprire con drappi le nudità più «scandalose», donde il soprannome di «Braghettone»), da un successivo rivestimento delle figure effettuato nel 1762, dalla polvere, dal fumo delle candele, dalle colle date per tentare di aumentare la luminosità dell’affresco e dalla patina naturale di quattro secoli, il Giudizio Universale fu restaurato nel 1990-1994: un intervento che lo riportò al primitivo splendore, un’apoteosi di luce, con colori nitidi, forme vigorose, particolari ben definiti e complessiva unità dell’opera.

Michelangelo Buonarroti, Giudizio Universale, 1535-1541, Palazzi Vaticani, Cappella Sistina (Città del Vaticano)

Michelangelo Buonarroti, Giudizio Universale, Cristo Giudice e Maria Vergine, 1537-1538, Palazzi Vaticani, Cappella Sistina (Città del Vaticano)

Michelangelo Buonarroti, Giudizio Universale, San Bartolomeo, 1535-1539, Palazzi Vaticani, Cappella Sistina (Città del Vaticano)

Michelangelo fissò su quelle pareti e sulla volta un intero universo di forme e di sentimenti. Anche se ciò gli costò anni di lavoro estenuante, che lo rese ancor più deforme nel corpo: quando terminò il lavoro era esausto, consunto, invecchiato prima del tempo; gli occhi, abituati alla luce sommessa della cappella, a stento potevano sopportare quella del sole, e – a forza di tenere sempre lo sguardo rivolto all’insù – gli rimase per un pezzo l’abitudine di tenere il foglio alto sopra la testa per leggere...

Può essere interessante conoscere le dimensioni di questi giganteschi affreschi: ben 13 metri per 36 misura la volta, e 13,70 metri per 12,20 il Giudizio Universale!

Michelangelo aveva sempre avuto una passione per le opere gigantesche: aveva immaginato di ricavare una statua nientemeno che da una montagna delle Alpi Apuane; aveva progettato di innalzare, in Piazza San Lorenzo, a Firenze, una statua alta come un campanile dalla cui bocca sarebbe uscito il suono delle campane.

Negli ultimi anni della sua vita poté soddisfare questa grande passione dedicandosi ad un’altra arte: l’architettura. Aveva appena finito di dipingere il Giudizio Universale, che Paolo III pensò di valersi di lui per condurre a termine la costruzione della Basilica di San Pietro.

All’età di 72 anni, con la nomina di «architetto della Basilica di San Pietro», Michelangelo si trovò a dover affrontare la prova più ardua della sua vita. Sapeva che da tale opera sarebbe dipesa la sua fama come architetto.

Dalle sue mani uscì la più grande e la più incantevole cupola che fosse mai stata innalzata: quella di San Pietro! Essa apparve addirittura un prodigio architettonico: si apre proprio sopra l’altare maggiore ed è suddivisa da 16 grandi «costoloni». Nell’interno sono raffigurati in mosaico alcuni dei Papi e Vescovi che sono sepolti nella Basilica; alla sommità vi è l’immagine di Dio Padre, pure in mosaico. Per meglio gustarne la bellezza e capirne il valore, la si può confrontare con quella altrettanto bella di Brunelleschi, nel Duomo di Firenze: l’opera del Brunelleschi è il capolavoro dell’architettura del Quattrocento – un’architettura nitida, lineare, dai contorni ben definiti –; la cupola di Michelangelo è il capolavoro dell’architettura del Cinquecento – ricca di ombre e di luci, di elementi architettonici che le danno imponenza e «movimento», e che già preannuncia la fastosità del barocco; è oggi il più nobile elemento del panorama architettonico di Roma.

La cupola della Basilica di San Pietro in Vaticano

Purtroppo, la morte il 18 febbraio 1564 non gli permetterà di vedere compiuta la cupola di San Pietro: essa però verrà ultimata nel 1588 da Giacomo Della Porta secondo i suoi disegni. Sua è anche la sistemazione di Piazza del Campidoglio, a Roma, oltre a molte altre opere – alcune, ahimè, andate distrutte – il cui semplice elenco occuperebbe varie pagine.

Il ritratto che abbiamo tracciato di Michelangelo non sarebbe completo, se non parlassimo anche della sua produzione letteraria, pur essa di altissimo valore: le sue Rime, nelle quali ha versato la malinconia e la sofferenza della sua anima, un’intensa ispirazione religiosa inquieta e tormentata dal senso del peccato, sono tra le più vive e immediate di tutto il secolo. Michelangelo compose i suoi primi versi nei primissimi anni del Cinquecento sotto l’influsso di letture dantesche, petrarchesche e dei poeti fiorentini di fine Quattrocento, ma la sua produzione poetica si concentra nella maturità e più ancora nella vecchiaia. Il lessico concreto e reale, il vigore, la potenza di pensiero e la torsione espressiva le pongono di molto superiori rispetto alla ripetitività dei più convenzionali petrarchisti: «Ei dice cose e voi dite parole» affermava Francesco Berni.

Uno dei sonetti più famosi di Michelangelo poeta, ispirato forse alla Notte (la sua statua delle Tombe Medicee), è stato composto tra il 1535 e il 1541 ed è un elogio della notte:

«O notte, o dolce tempo, benché nero,

con pace ogn’opra sempr’al fin assalta;

ben vede e ben intende chi t’esalta,

e chi t’onor’ha l’intelletto intero.

Tu mozzi e tronchi ogni stanco pensiero;

ché l’umid’ombra ogni quïet’appalta,

e dall’infima parte alla più alta

in sogno spesso porti, ov’ire spero.

O ombra del morir, per cui si ferma

ogni miseria a l’alma, al cor nemica,

ultimo delli afflitti e buon rimedio;

tu rendi sana nostra carn’inferma,

rasciughi i pianti e posi ogni fatica,

e furi a chi ben vive ogn’ira e tedio».

Tra il 1552 e il 1554, ormai vecchissimo, Michelangelo compose una poesia dominata da un’intensa ispirazione spirituale, un mistico fervore religioso. Nel testo l’anima del poeta si placa nell’amore divino dopo che l’arte e l’amore, finora ragioni della sua vita, si sono rivelati anch’essi errore e vanità dinanzi alla prospettiva della morte corporale e della dannazione:

«Giunto è già ’l corso della vita mia,

con tempestoso mar, per fragil barca,

al comun porto, ov’a render si varca

conto e ragion d’ogni opra trista e pia.

Onde l’affettüosa fantasia

che l’arte mi fece idol e monarca

conosco or ben com’era d’error carca

e quel c’a mal suo grado ogn’uom desia.

Gli amorosi pensier, già vani e lieti,

che fien or, s’a duo morte m’avvicino?

D’una so ’l certo, e l’altra mi minaccia.

Né pinger né scolpir fie più che quieti

l’anima, volta a quell’amor divino

c’aperse, a prender noi, ’n croce le braccia».

In vita, Michelangelo aveva espresso il desiderio di essere sepolto a Firenze. Un suo nipote, temendo che i Romani si opponessero alla traslazione della salma, la trafugò di notte, l’avvolse in alcuni panni e su di un carro la trasportò a Firenze. Da allora (anno 1564), il corpo di Michelangelo giace nella chiesa di Santa Croce, ove riposano alcuni tra i più grandi geni dell’umanità. Il Vasari, nelle sue Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri, scritte nel 1550, pose Michelangelo al vertice del cammino di perfezione dell’arte. Tale è rimasto tuttora.